前回の記事はこちら↓

筋肉はどう動かすか

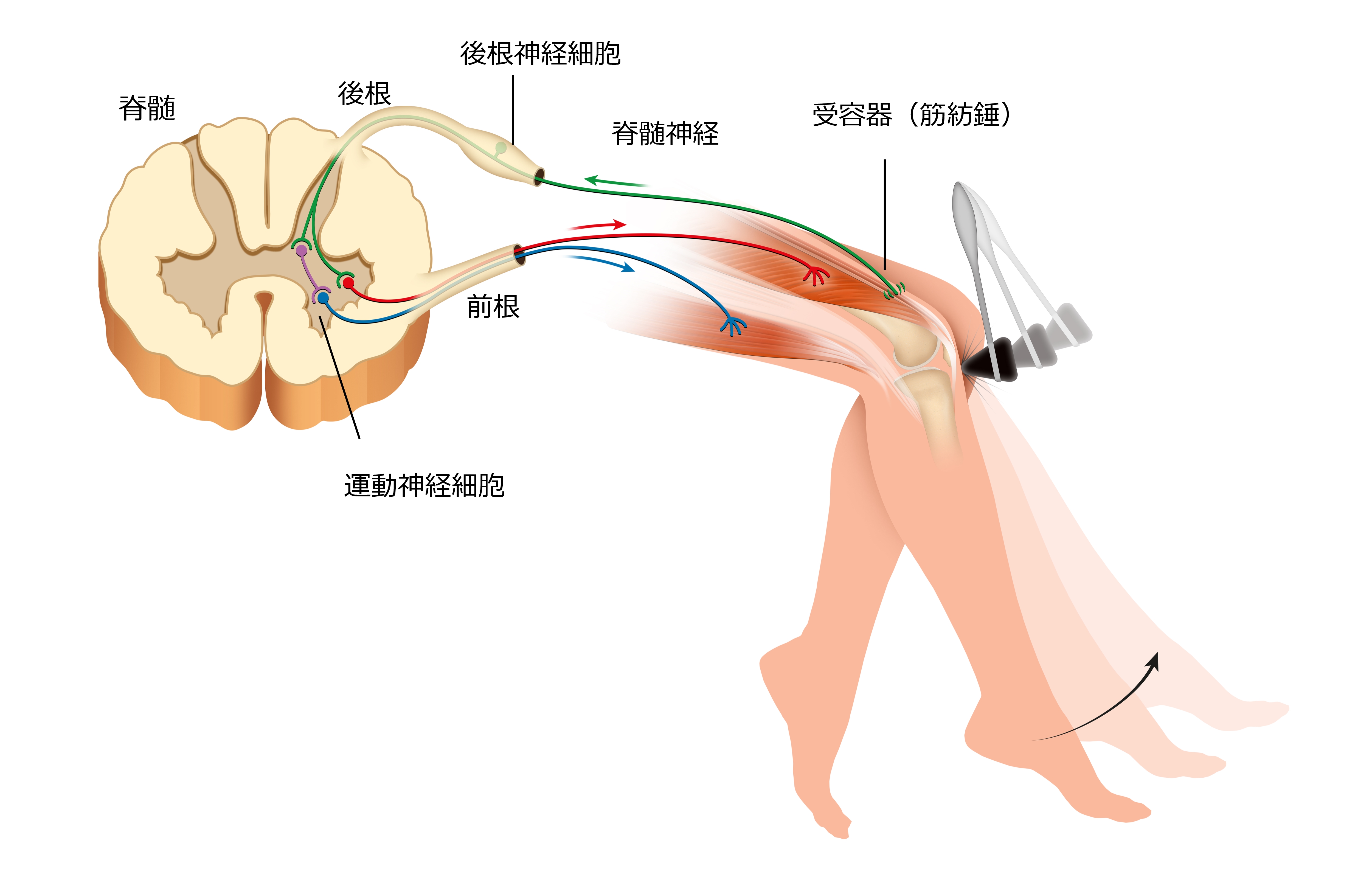

筋肉が動くために指令を送る伝達経路は2種類あります。

- 随意筋収縮

- 反射

「随意筋収縮」では、大脳から運動の指令が筋肉に届き、それによって運動をおこします。

一般的な運動の指令にあたります。

それに対して「反射」は意思に関係なく、筋肉が自動で動く仕組みのことです。

運動単位とは何か

筋線維は神経とつながっていて、神経からの伝達により動きます。

神経は脊髄の中から出ており、神経から神経へとつなぎながら、筋線維まで到着します。

そんな神経の中でも複数の筋線維につながって運動を直接支配しているものを「運動神経」と呼びます。

この運動神経の1つとそれに連動する筋線維の集団をまとめて「運動単位」と言います。

これらの運動単位は必ずまとまって運動します。

1つの運動神経に指令が送られると、そこに連動する筋線維たちは必ず同じ運動をします。

これらの理由から、運動単位としてまとめて考えるのです。

運動単位の大きさ

運動単位の大きさ(=つながっている筋線維の数)はそれぞれに異なります。

たくさんの筋線維を支配している大きな運動単位が動くと大きな力が発揮され、少ない数しか支配していない運動単位の運動では小さな力しか発揮できません。

運動単位の配置

それでは、身体の中にはどのように運動単位が配置されているのでしょうか?

同じ大きさの筋肉で考えてみましょう。

同じ面積の中で考えると、大きな運動単位は少しの数しか存在できず、小さな運動単位はたくさん存在することができます。

例えば大きな運動単位が2つしか存在しない筋肉があったとしたら、大きな力は発揮できますが、運動できるパターンは2種類だけになってしまいます。

反対に、小さな運動単位が100個存在する筋肉があったとしたら、そんなに大きな力は発揮できないかもしれませんが、複雑な動きをすることができるのです。

このように、体の中の部位に応じて、必要とされる運動単位の大きさ・数は異なるのです。

例えば足やお尻などの筋肉は、大きな運動単位で構成されており、複雑な動きには向いていません。

しかし、大きな力を出すことは可能です。

反対に、顔や手の指先などは小さな運動単位で構成されており、複雑な動きが細かにできるようになっています。

しかし、そこまで大きな力を発揮することはできません。

運動単位の活動

運動単位はどのように活動し、筋線維を動かしているのでしょうか。

神経や筋線維は、細胞にある電位が変化することで運動します。

この電位の大きさ自体は変化しないため、運動単位の活動は電位が発生するかしないかのどちらかのみです。

では、どのようにして運動に強弱やバリエーションがついているのでしょうか。

単収縮と強縮

運動単位そのものは電位が発生するかどうかの2通りしか活動の種類がありません。

しかし、筋線維の反応によって運動の種類は異なります。

電位の発生頻度により、筋線維の収縮は2種類に分けられます。

単収縮

活動電位が1回だけ発生し、その信号が筋線維に送られることで、筋線維も1回だけ収縮すること。

これは実験などで実施するパターンで、本来の筋収縮とは言えない。

収縮も運動単位すべての部位まで伝わらず、運動するには至らない。

強縮

10~100ヘルツの頻度で繰り返して活動電位を筋線維に送ること。

これによって筋線維は連続的に収縮し、様々な運動が可能になる。

つまり、筋線維の動きはこの繰り返す活動電位の頻度やバリエーションによって左右されているのです。

いかがでしたか。ここまで筋肉や身体のつくりについて詳しく説明してきました。

次回の記事からは筋肉の鍛え方について掘り下げていきます。

コメント