前回の記事はこちら↓

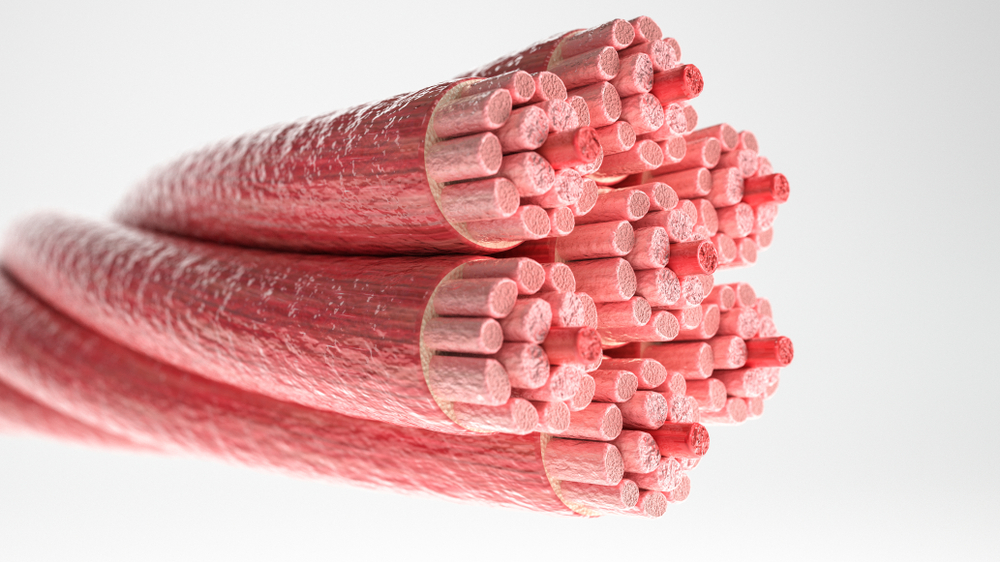

筋肉を肥大させるうえで重要なのが筋線維の種類です。

骨格筋の細胞である筋線維には様々な種類が存在し、それらの性質を知ることは筋トレを行う際に非常に大切です。

筋線維の種類

筋線維は見た目と性質によって「遅筋」と「速筋」に分類されます。

速筋は更に「中間型」と「速筋型」に分類され、最終的には3つの種類に分類されます。

- TypeⅠ 遅筋

- TypeⅡa 速筋中間型

- TypeⅡb 速筋速筋型

TypeI 遅筋

遅筋は収縮が遅めで、長時間力を出すことのできる筋肉です。

エネルギー源が主に脂肪であるため、遅筋を鍛えることは脂肪燃焼につながります。

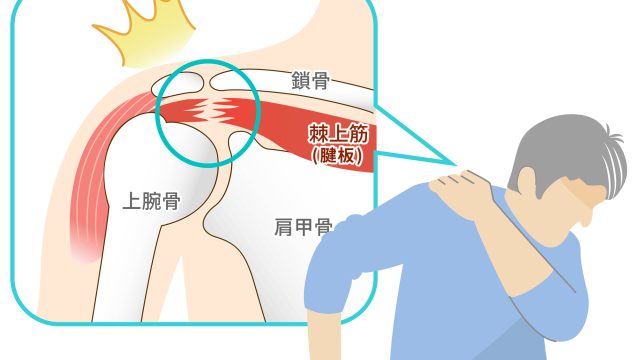

遅筋は別名で赤筋ともいわれ、酸素を運ぶヘモグロビンやエネルギーを生成するミトコンドリアを多く含みます。

これらが鉄を多く含んでいるため、見た目に赤く見えることから赤筋と呼ばれています。

遅筋は、マラソンや長距離の水泳などをすることで鍛えることができます。

TypeⅡab 速筋 速筋型・中間型

速筋は酸素の使用量が少なく、主にジャンプなど酸素を使わない瞬発的な動きに使われます。

エネルギー源は糖であり、持久力の必要な運動には向いていません。

速筋にはヘモグロビンやミトコンドリアがあまり含まれないため、白っぽく見えます。

そのことから速筋は別名で白筋とも呼ばれています。

速筋は、短距離走やジャンプ系の運動をすることで鍛えることができます。

そんな速筋の中でも「中間型」は、以上のような遅筋・速筋どちらの性質も併せ持ち、筋収縮の速度が速いながら持久力もあります。

筋肉の色も赤と白の中間のピンクがかった色をしており、トレーニングによって速筋型を中間型にすることができると言われています。

筋線維組成

身体の中における筋線維の種類の割合を筋線維組成といいます。

遅筋や速筋の割合は人それぞれに異なるのです。

また、筋線維組成は生まれたときからそれぞれある程度決まっているため、そこまで大きく割合を変えることはできません。

しかし、筋線維そのものを鍛えて太くすることにより、それぞれの機能を高めていくことは可能ですので、この特徴を生かして身体づくりを行うことが重要なのです。

いかがでしたか。

筋線維には全く性質の異なる3タイプの種類が存在します。

これらの特性を踏まえ、目的に応じてトレーニングを行うことが大切だとお分かりいただけたと思います。

ダイエットをしたいのか身体を鍛え上げたいのか、目的に応じて鍛える筋肉を意識し、それぞれの筋肉の特性を理解しておく必要がありますよね。

次回は、筋肉を成長させる方法と原理を説明していきます。

コメント