運動を生み出す筋肉

筋肉は運動そのものを発生させる動力としての役割があります。

それでは、運動の質を高めるためには筋肉をどうすればよいのでしょうか。

まずは、筋肉を強く、質の良いものにすることが大切です。

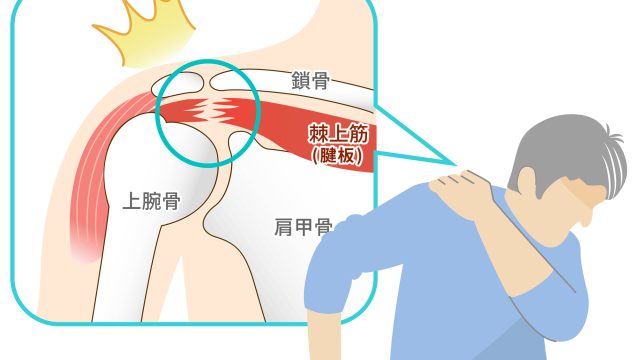

そのために筋肉そのもの以外にも大切な要素として、筋肉にエネルギーを送り込む代謝系機能、酸素を全身に巡らせる循環系機能、筋肉を支え動かす骨・関節・腱、筋肉を意思をもって動かすための中枢神経があげられます。

これらの要素がそろって始めて、筋肉は質の高い運動をすることができるのです。

パフォーマンスが低下していると感じるとき、どの要素にどんな問題があるのかを明確にすることは、運動能力を上げるのに非常に役立ちます。

筋収縮とは

筋収縮とは文字通り、筋肉が神経からの刺激により収縮することです。

これにより筋肉が活動します。

しかし、必ずしも見た目が収縮(縮む)というわけではありませんので注意しましょう。

筋収縮は筋の長さの変化によって、以下の3つに分類されます。

- 短縮性収縮(コンセントリック収縮)

- 等尺性収縮(アイソメトリック収縮)

- 伸張性収縮(エキセントリック収縮)

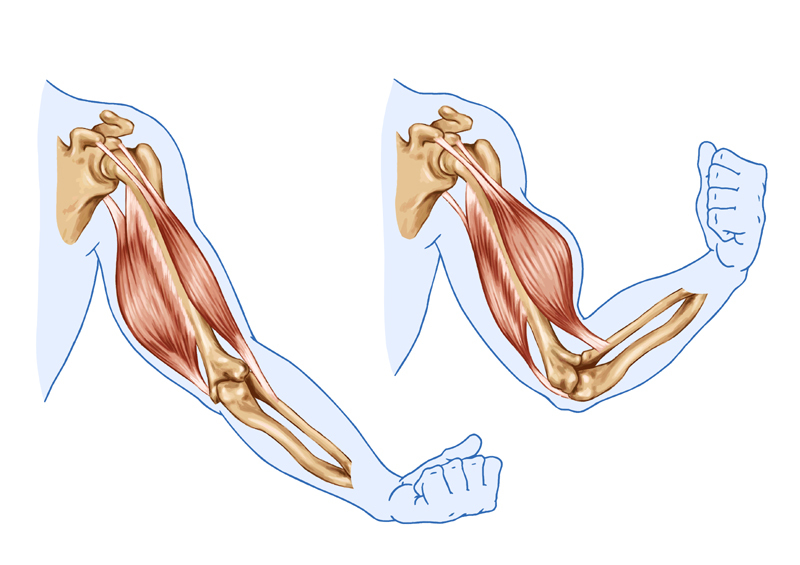

短縮性収縮(コンセントリック収縮)

筋肉が短くなろうとして収縮し、実際に見た目も収縮する。

等尺性収縮(アイソメトリック収縮)

筋肉が短くなろうとして収縮するが、筋の長さは変わらない。

伸張性収縮(エキセントリック収縮)

筋が短くなろうとして収縮するが、外からの力によって反対に伸ばされる。

筋肉がブレーキとしての引き伸ばされているような状態。

ダンベルなどをゆっくりと下ろしているときなど。

拮抗筋

筋肉は常にその中心に向かって力が働きます。直線的な力で一方向にだけ発生するのです。

ですから、筋肉が自ら筋肉の外方向に向かって力を出し、伸びることはありません。

そのため、筋肉が縮んだとき、筋肉そのものだけでは元の形に戻ることができないのです。

そんな時に活躍するのが拮抗筋です。

筋肉には必ず自分自身を伸ばしてくれる拮抗筋が存在します。

例えば、上腕二頭筋に対する上腕三頭筋などがそれにあたります。

これらの拮抗筋同士のバランスも運動パフォーマンスに影響します。

筋収縮の力と長さ・速さの関係

筋はその長さによって発揮できる力が異なります。

筋線維が中間的な長さのときに最も高い能力を発揮し、長いとき・短いときにはそこまで大きな力を発揮できません。

また、収縮の速さによっても発揮できる力は変わります。

遅く筋収縮するときには大きな力を発揮できますが、早く筋収縮をする際には大きな力を発揮できないようになっています。

また、先ほど述べた3つの収縮の種類にも力の関係が存在します。

短縮性収縮<等尺性収縮<伸張性収縮

等尺性収縮は短縮性収縮よりも遅く縮むため、大きな力を発揮できます。

また、筋肉は外の力から耐える際に一番大きな力を発揮できるため、伸張性収縮は最大の大きさで力を発揮できるのです。

筋肉がいかにして収縮をしているのか、仕組みは理解できましたでしょうか?

次回は、収縮により発生する熱や運動単位について説明していきます。

コメント