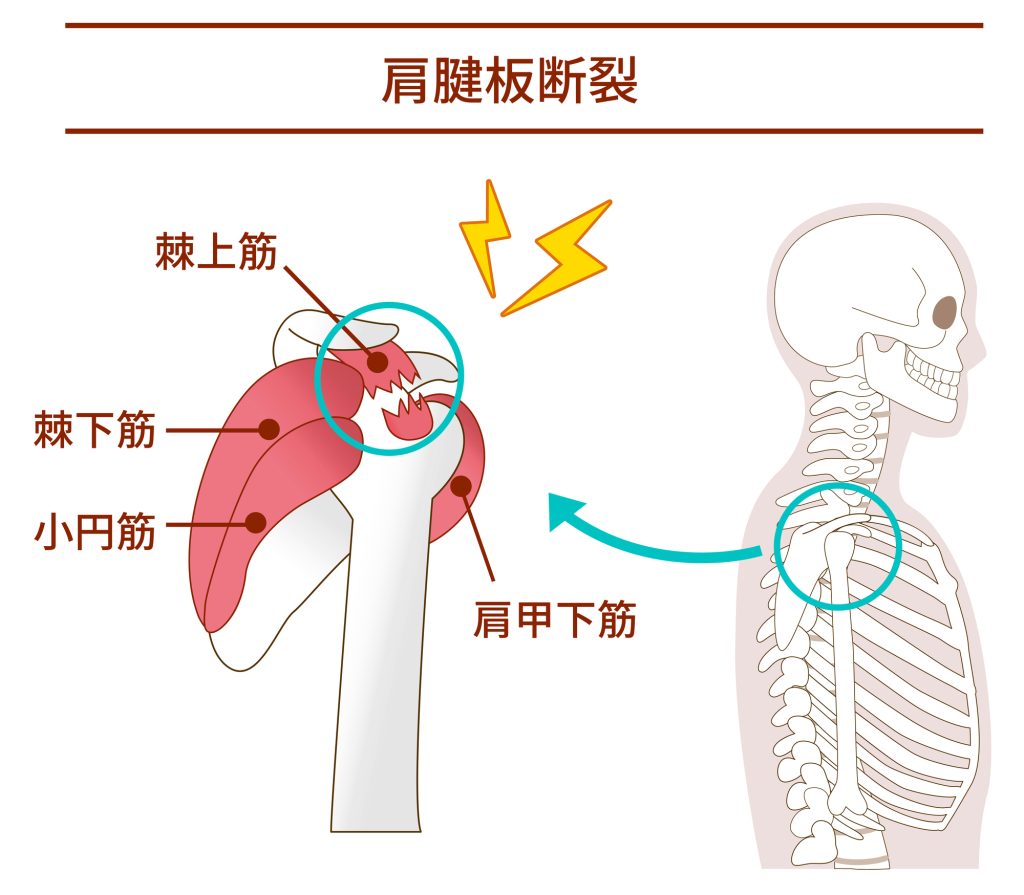

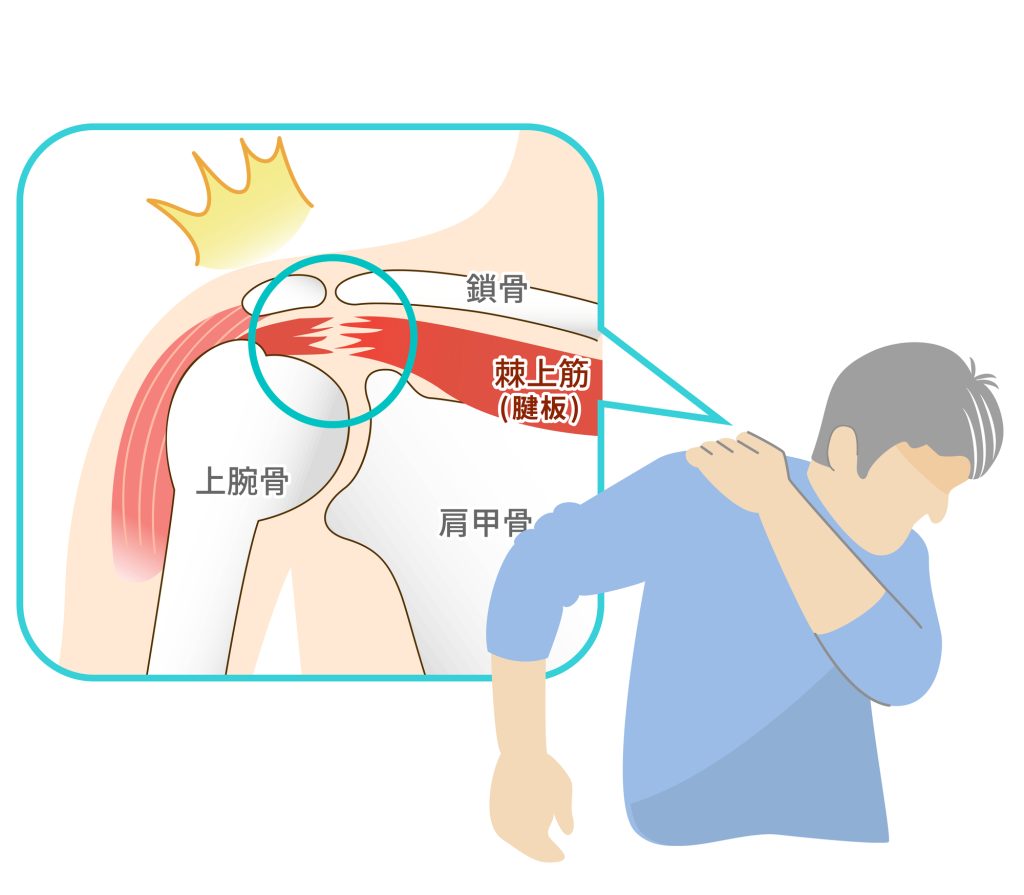

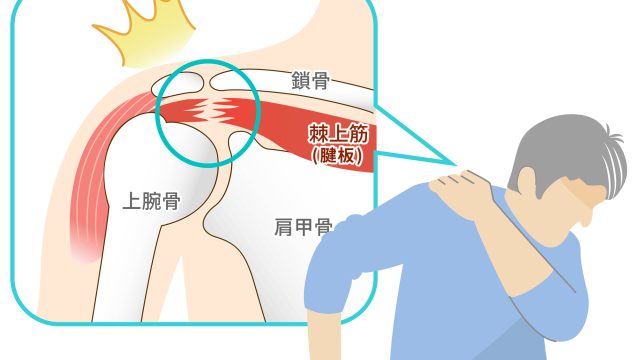

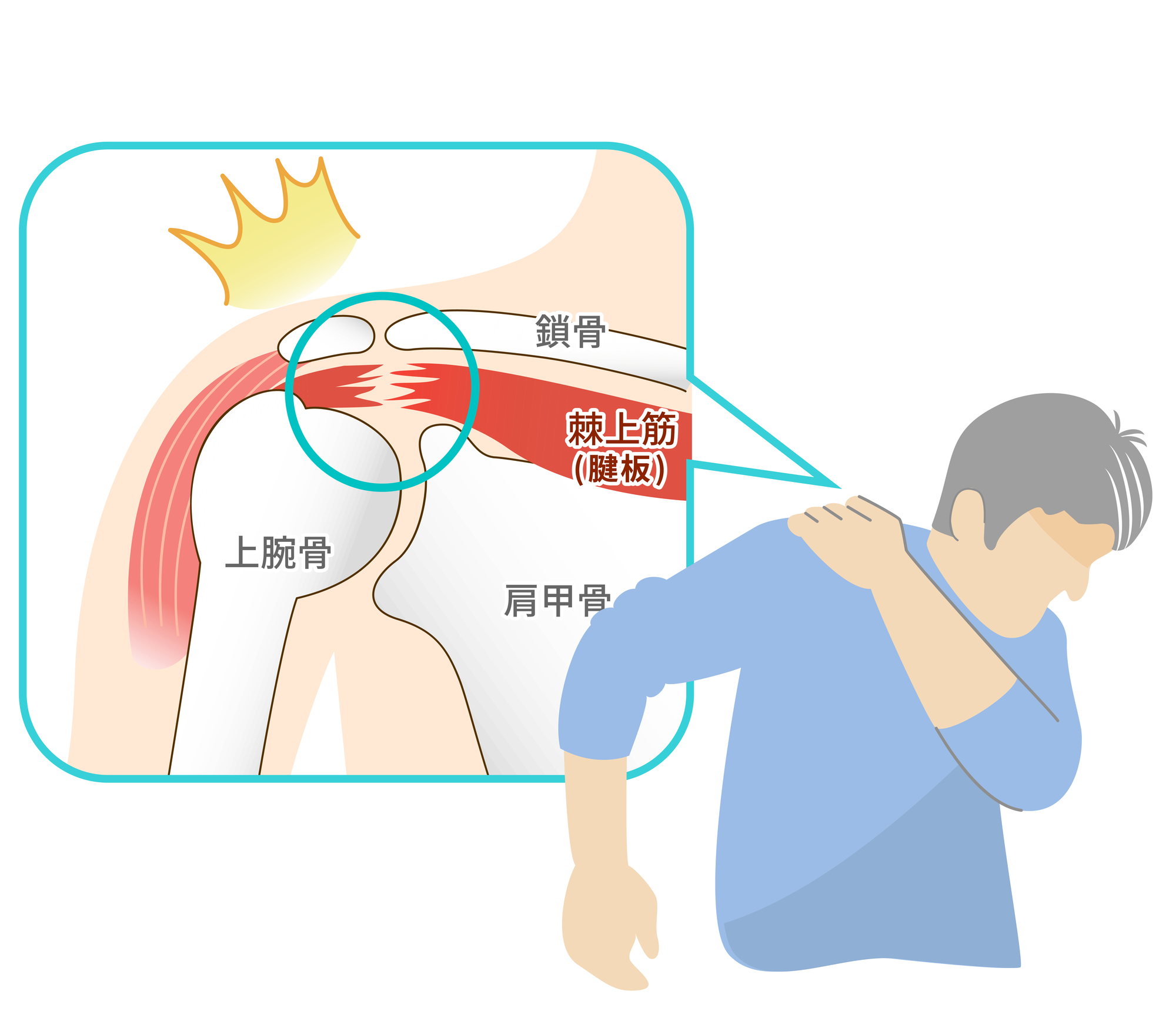

肩腱板断裂(けんけんばんだんれつ)は、肩の関節を安定させたり動かしたりする筋肉と腱(けん)で構成される「腱板(けんばん、rotator cuff)」が部分的または完全に切れてしまう状態を指します。

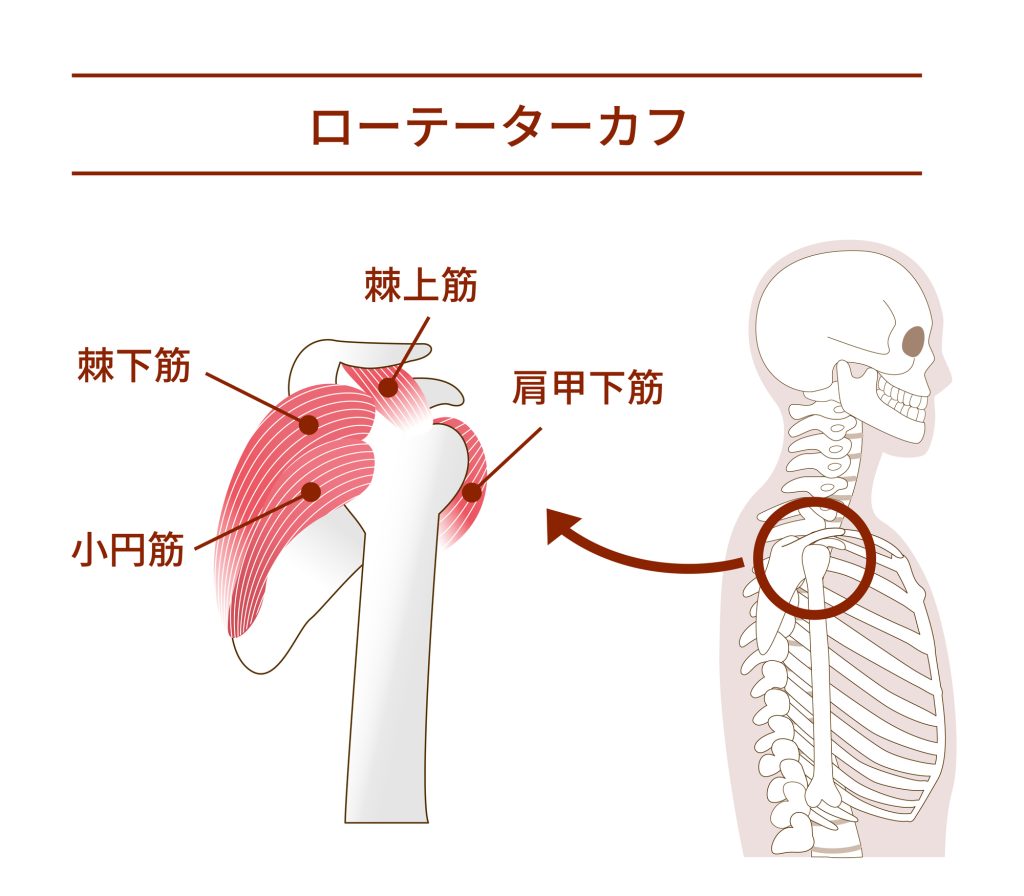

🔍 腱板の構造と役割

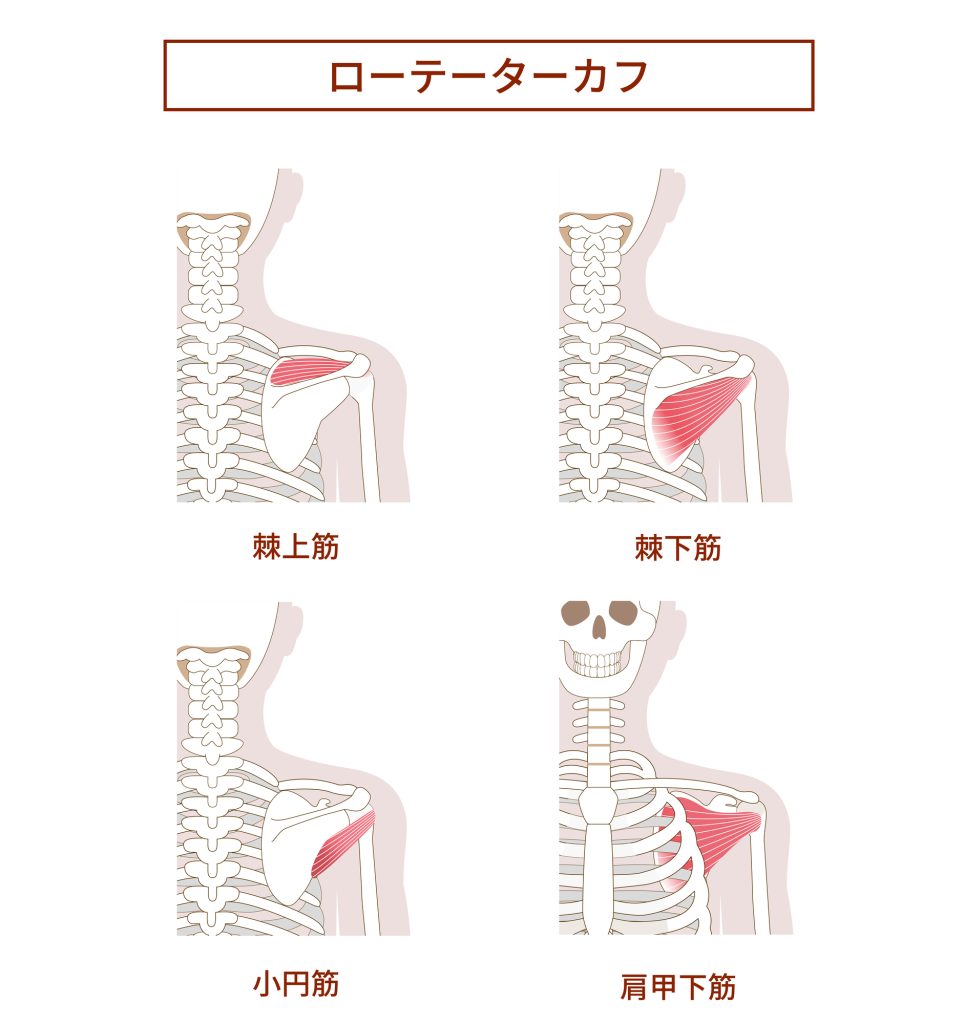

腱板は、次の4つの筋肉から構成されます:

- 棘上筋(きょくじょうきん) – 腕を横に上げる動作を補助

- 棘下筋(きょくかきん) – 腕を外に回す

- 小円筋(しょうえんきん) – 腕を外に回す

- 肩甲下筋(けんこうかきん) – 腕を内に回す

これらの筋肉の腱が肩関節の上腕骨頭に付着し、腕の安定性と可動性を保ちます。

🩺 腱板断裂の主な原因

- 加齢変性(自然な摩耗):50歳以上の人に多く見られます。

- スポーツや重労働による繰り返しの負担:野球、テニス、大工仕事など

- 転倒や外傷:肩を強く打った、腕を強く引っ張られたなど

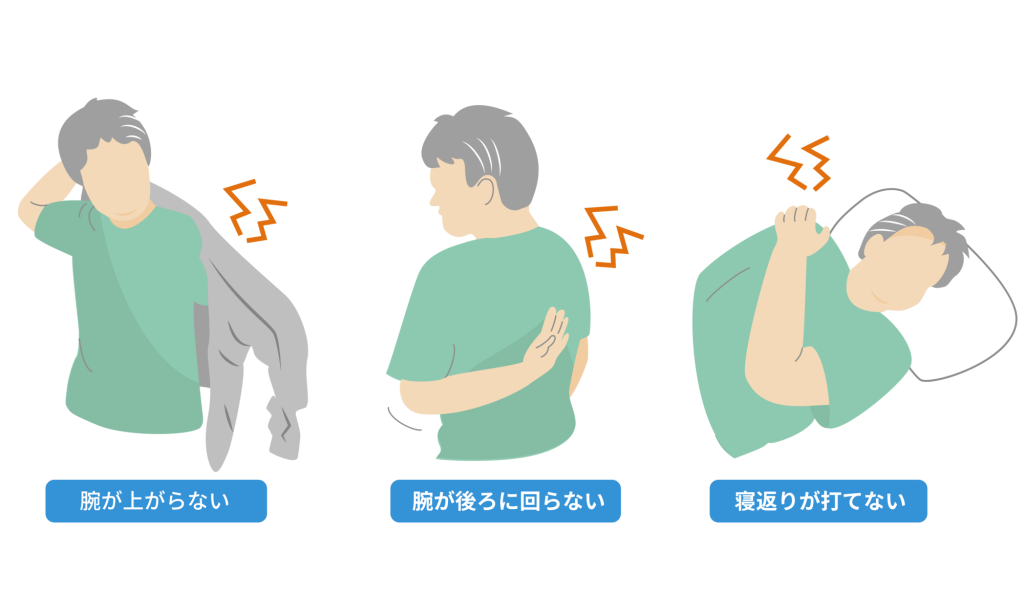

⚠️ 主な症状

- 肩の痛み(特に夜間や安静時)

- 腕を上げにくい、力が入らない

- 可動域の制限

- 音が鳴る(クリック音)

- 長期間続く肩こりやだるさ

🧪 診断方法

- 問診と触診

- X線検査:骨の変形や石灰沈着の有無を確認

- MRIまたは超音波検査:腱の損傷程度を把握(特にMRIが有効)

💊 治療方法

保存療法(軽度・部分断裂の場合)

- 安静・痛み止め(NSAIDs)

- ステロイド注射(痛みの強い場合)

- 理学療法(リハビリ):可動域の回復と筋力強化

手術療法(完全断裂・重症の場合)

- 関節鏡視下腱板修復術(低侵襲手術)

- 大きな断裂では開放手術も考慮

- 術後は装具で固定し、数か月のリハビリが必要

⏱ 回復期間の目安

- 保存療法:数週間~数か月

- 手術療法:3~6か月で日常生活復帰、スポーツ復帰は6か月以上かかることも

✅ 予防とケア

- 肩のストレッチと筋トレ(特にローテーターカフの筋肉)

- 同じ動作の繰り返しを避ける

- 痛みが出たら早めに受診すること

以下は、肩腱板断裂の理解とリハビリメニューの詳しい解説です。

🧠 1. 肩腱板断裂の画像での理解

- 腱板は「棘上筋」など4つの筋腱が上腕骨のお皿(骨頭)を包むようにして存在し、肩の安定性と可動性を支えます。図には通常の構造と断裂例が載っています 。

- 断裂は「部分断裂(腱の一部に亀裂)」と「完全断裂(腱が完全に遊離)」に分類され、特に棘上筋腱に多く発生します 。

🏋️♀️ 2. リハビリメニュー例(保存療法向け)

A. 初期:可動域と柔軟性の回復

- ドアウェイストレッチ

ドア枠につかまり、胸を前に突き出しながら腕を開き、肩前部を伸ばす。15–30秒 × 3回/日 。 - ペンデュラム(つり橋)運動

体を前傾にし、腕をぶらぶら揺らす。肩をリラックスさせ、前後・左右・円を描く動きで可動域改善 (Kaiser Permanente, Academy Orthopedics)。 - ロッド(杖)を使った「ベントアーム・ストレッチ」

頭上で肘を90°に曲げ、杖を持ち後ろへ滑らせる。背部と肩後部の可動域向上に有効 。

B. 中期:アイソメトリック(等尺性)強化

- 肩の前方・後方・内旋・外旋を壁や物に押し当てて10–15秒キープ×8–12回/日 (Healthline)。

- 徐々に負荷を軽いゴムバンドに切り替え、肩周囲の安定性を高めていきます。

C. 後期:ダイナミック筋力アップ

- 外旋・内旋(ゴムバンド使用)

バンドをドアノブに巻き、肘を体側に固定し、外旋3セット×8‑12回、同様に内旋 (OrthoInfo)。 - ハイ→ロー・ローイング

バンドを高い位置に固定し、片膝立ちで背中側へ引く運動 3セット×10回 (Healthline)。 - リバース・フライ

腰を曲げ、軽いダンベルで両腕を左右に広げ、肩甲骨を寄せる運動 3セット×10回 。 - ローンモアプル(芝刈り機引き)

バンドや軽ダンベルを斜め前から後ろに巻き込むように引く運動 。

D. 補強:肩甲骨周囲&前鋸筋の安定

- 肩甲骨スクイーズ(肩甲挙筋・僧帽筋中部)

背筋を伸ばし、肩甲骨を寄せて6秒キープ×8–12回 。 - サイドライイング外旋

横向きでダンベルを体側で外旋。外旋筋群の強化に有効 2–3セット×10回 。 - サーセイタスパンチ(前鋸筋)

バンドで前方に突くように押す運動、肩甲骨の安定性向上に効果あり 。

🎥 動画デモ(おすすめ)

(ゴムバンドや自重を使った具体的なエクササイズ映像が参考になります)

✅ 実施の目安と注意点

- 頻度:初期は毎日、強化期は週3–5回。

- 強度:痛みが強い場合は中止し、軽めに調整。

- 進め方:可動域→アイソメトリック→ダイナミック→機能強化の順で段階的に。

- 病院や理学療法士の管理下で実施することが望ましく、安全かつ効果的に進行できます。

📌 まとめ

- 断裂部位の可視化(画像)。

- 初期は「動かす」「伸ばす」中心。

- 中期は壁やバンドを使った等尺性運動で肩安定。

- 後期はバンド・小物を使い筋力強化。

- 補強には肩甲骨・前鋸筋エクササイズ。

- 動画やセルフチェックは進行を助けます。

40歳以上の男性(男62%、女38%)、右肩に好発します。発症年齢のピークは60代です。

肩の運動障害・運動痛・夜間痛を訴えますが、夜間痛で睡眠がとれないことが受診する一番の理由です。 運動痛はありますが、多くの患者さんは肩の挙上は可能です。

五十肩と違うところは、拘縮、すなわち関節の動きが固くなることが少ないことです。 他には、挙上するときに力が入らない、挙上するときに肩の前上面でジョリジョリという軋轢音がするという訴えもあります。

怪しい症状が見つかった場合は早めの病院受診をおすすめします。

コメント