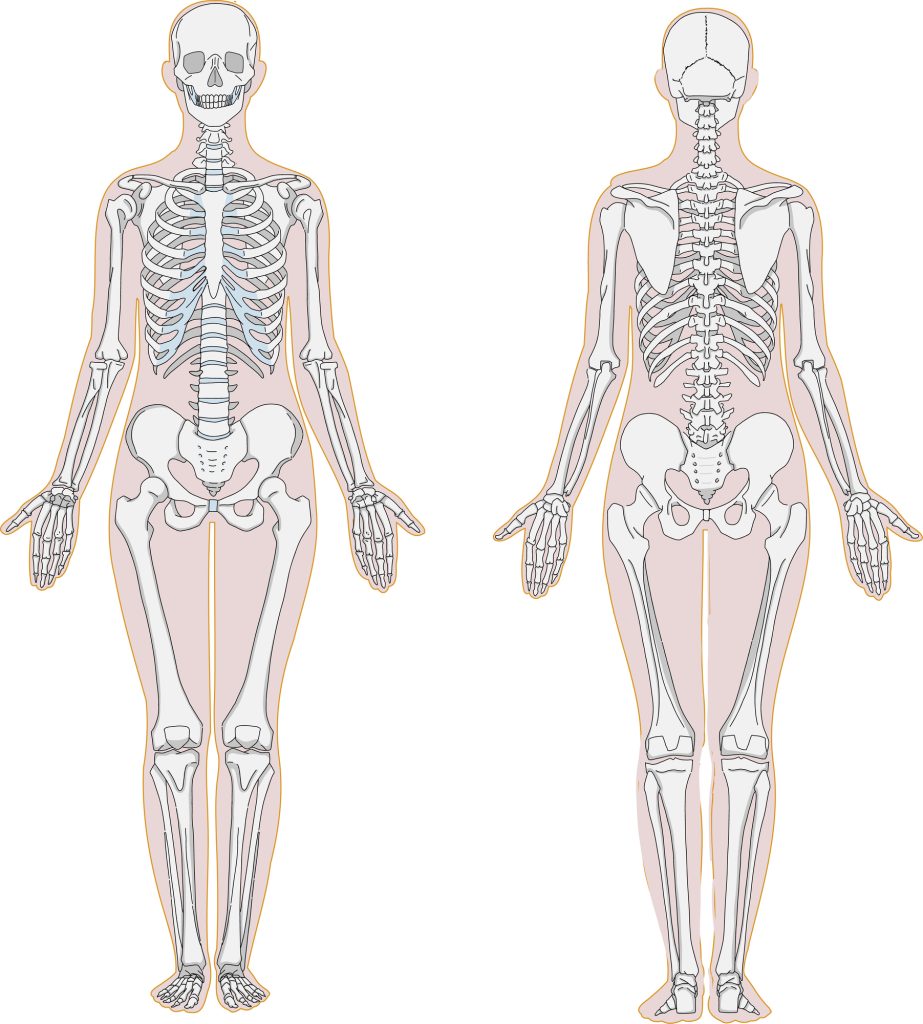

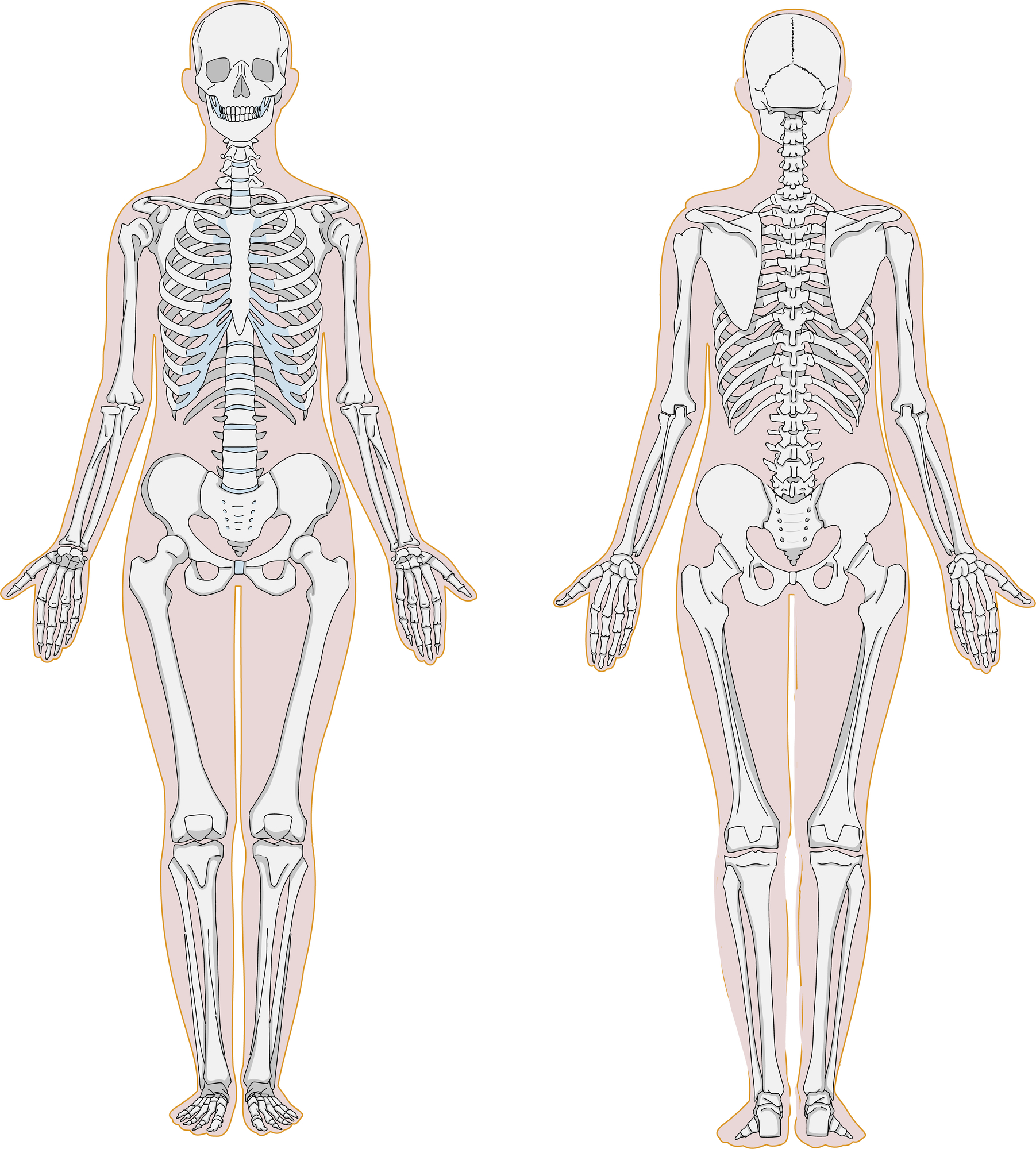

体の関節の構造について

人間の関節は基本的に2つの骨で構成されています。

この構造の関節を単関節といいます。

中には手足にある手根骨や足根骨の関節のように3つ以上の骨で形成されている関節もあり、それを単関節に対して複関節と呼びます。

関節は、連結する骨の面の形によってその種類が分類されます。

この連結する骨のそれぞれの骨の面を関節窩・関節頭(形は丸みを帯びた凹と凸)と言い、連結する面積の大きさによって強度や関節の可動域が変わってきます。

基本的には、関節の連結面積が大きいと、強度は強いですが可動域は小さくなります。

反対に、連結面積が小さいと、強度は弱まりますが可動域は大きくなります。

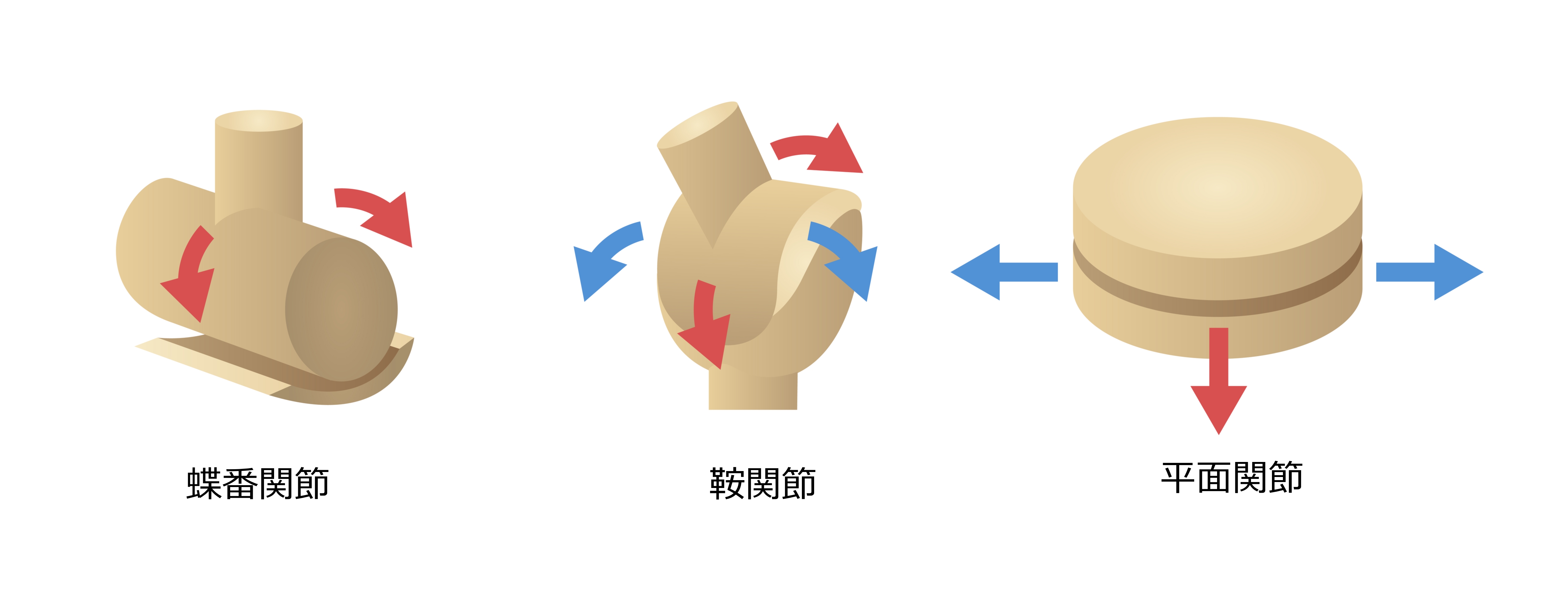

関節の種類について

関節は動く方向によっても分類されます。

- 1軸性関節:1方向のみに可動な関節(肘・ひざなど)

- 2軸性関節:前後・左右など2方向に可動な関節(手首など)

- 多軸性関節:3方向以上に可動な関節(肩など)

gritsalak karalak/Shutterstock.com

蝶番関節(ちょうばん/ちょうつがい-かんせつ)

関節頭が円柱状で、蝶番のように連結する関節。

1方向にのみ可動する1軸性関節で、強度は強い。

例: 膝関節・肘関節・指節間関節など

楕円関節

関節頭が楕円形の関節。

楕円の長短の域で可動する2軸性関節。

連結面積が小さい為、可動域は広いが強度はあまり強くない。

例:橈骨手根関節など

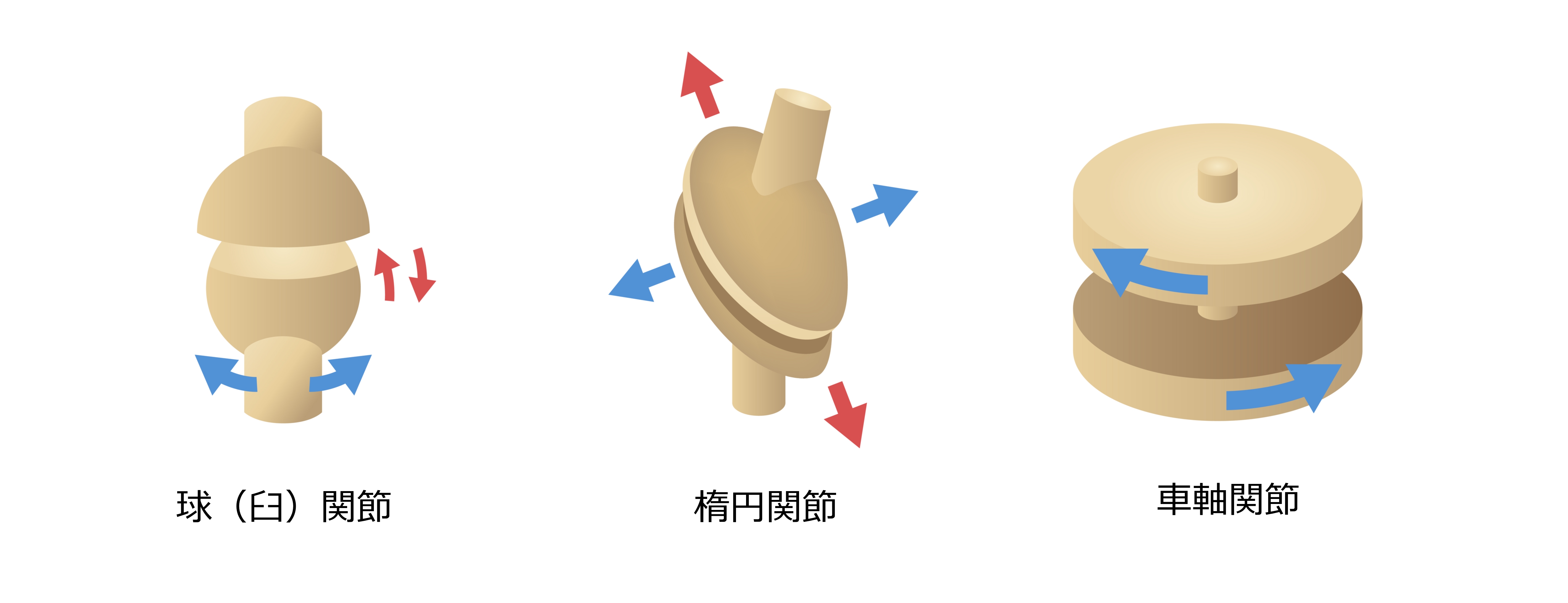

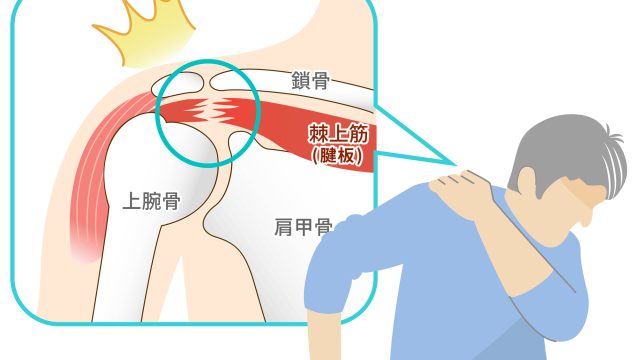

球関節

関節頭が半球形状の関節。

球体であるため、あらゆる方向に動かすことができる多軸性関節。

ただし、連結の強度は弱く、周囲を強靭な靭帯やスタビリティ・マッスルで補強されている場合が多い。

例:肩関節・股関節など

鞍関節(あんかんせつ)

関節窩と関節頭の形がどちらも鞍のようになっている関節。

前後と左右に動かすことができる2軸性関節。

強度は比較的強く、安定している。

例:親指の手根など

車軸関節

関節面が車輪のようになっている関節。

関節窩が浅いくぼみをつくっていて、関節頭は先が棒のような円柱状をしている。

この棒のような部分が、関節窩にぴったりはまるようにできていて、棒がその場で空回りするように回転する。回転する1方向のみの可動なため1軸性関節にあたる。

並行する骨同士での関節に多く見られる。

例:上橈尺関節(肘の前腕側)など

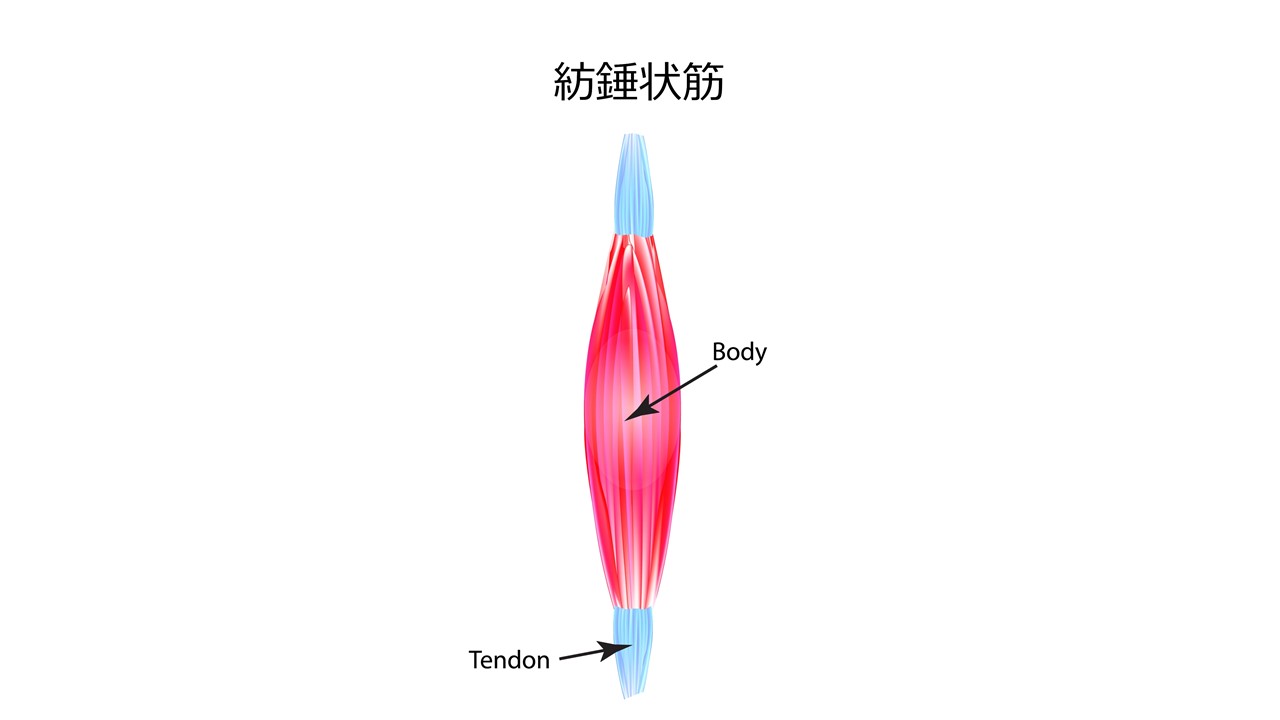

骨格筋の種類

前回記事でも骨格筋の基本構造について記述しましたが、骨格筋はその形状により様々分類されます。

- 紡錘状筋

- 羽状筋

- 半羽状筋

- 二頭筋

- 多腹筋

- 板状筋

紡錘状筋

骨格筋の基本的な形で、中央部が膨らみ、両端が細くなっている。

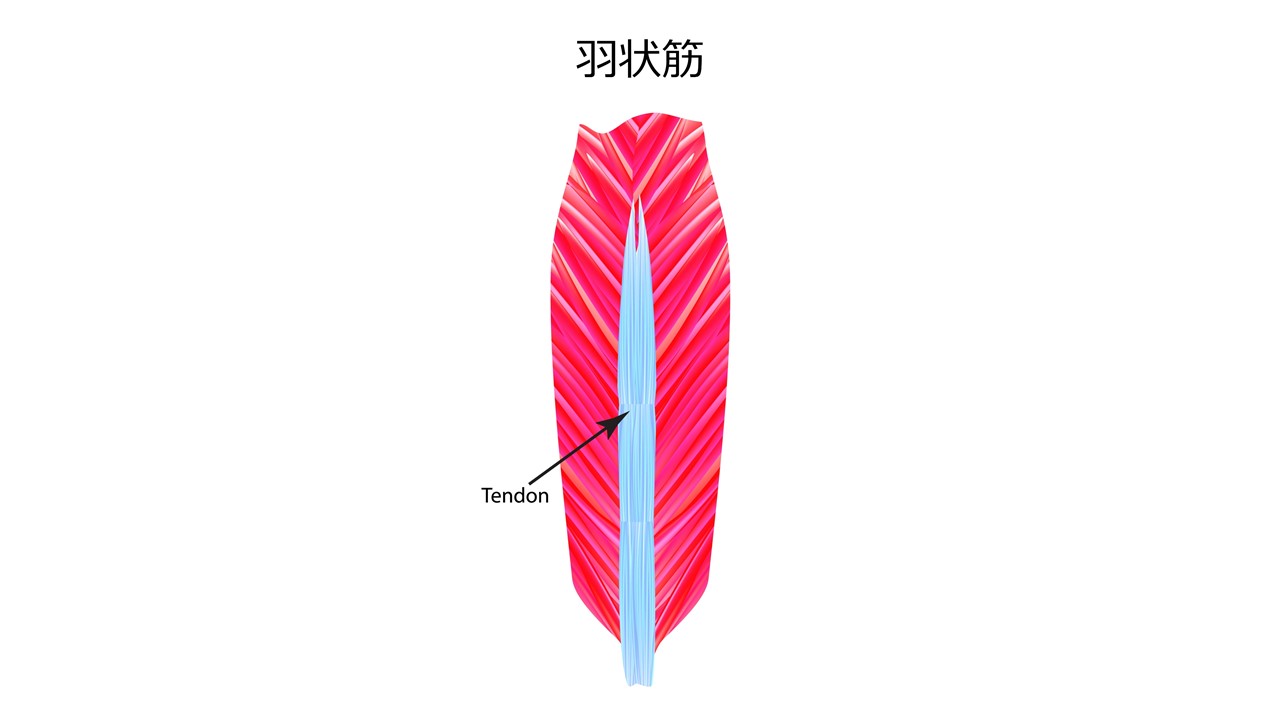

羽状筋

中央の腱からたくさんの短い筋線維が鳥の羽のように伸びている。

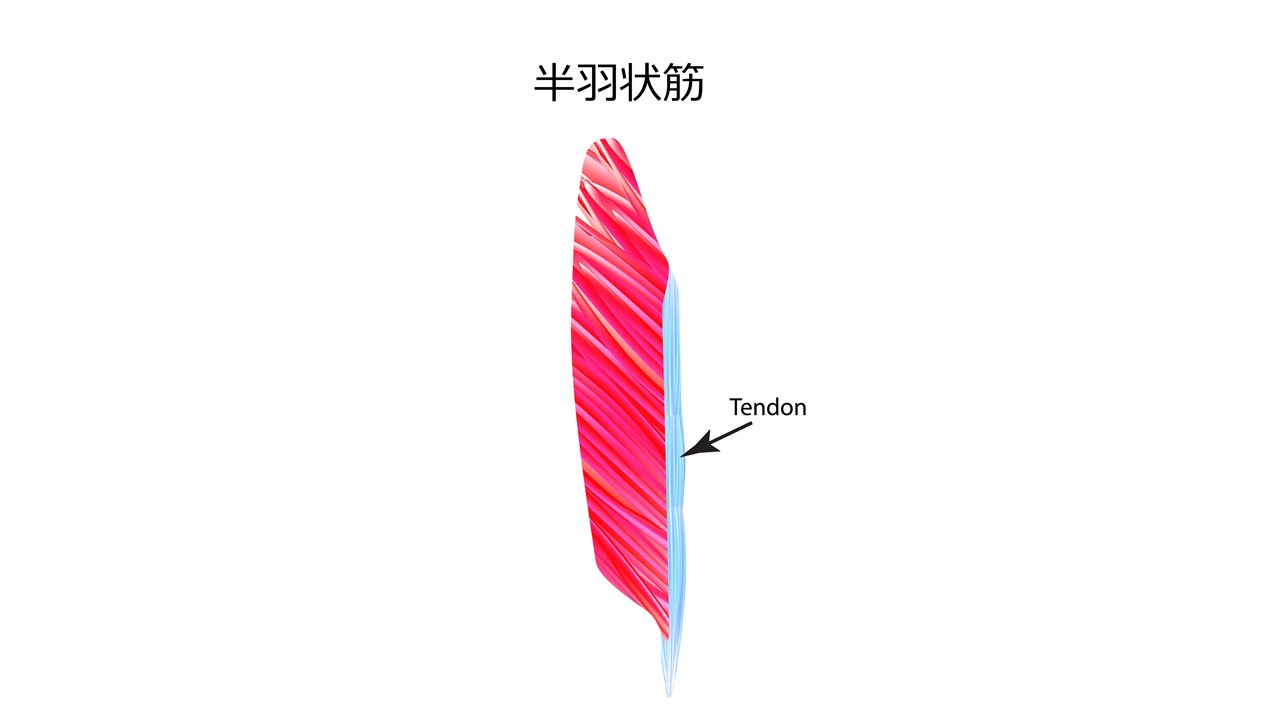

半羽状筋

羽状筋が縦半分になったような形状。

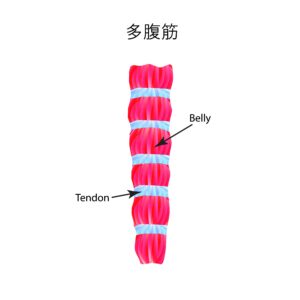

多腹筋

筋腹が3つ以上に分かれている筋。

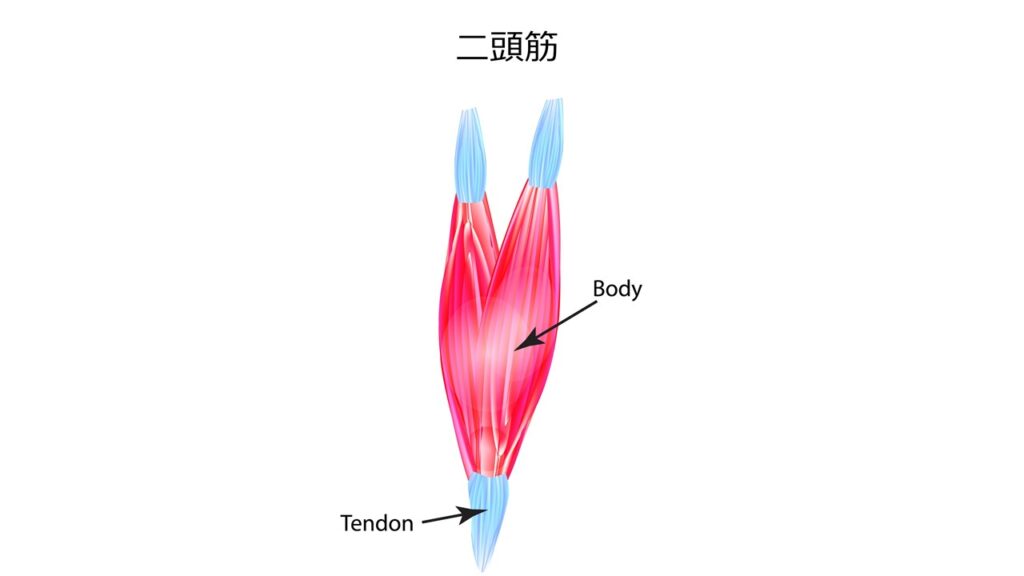

二頭筋

筋肉の端(筋頭)が2つに分かれており、筋肉の始まりもしくは終わりが2つある。

さらに3つに分かれている三頭筋も存在する。

板状筋

中央部が板状になっている筋。

三角形のような扇形筋。四角形のような方形筋などがある。

コメント