筋肉の役割

人間の身体にとってなくてはならないもの、それが筋肉です。

筋肉はいったい何のために存在するのでしょうか。

まずは筋肉の役割を理解してみましょう。

1.身体を動かす

筋肉は身体を動かすための動力です。

筋肉なしでは自由に身体を動かすことができません。

また、日常ではあまり意識しないですが、内臓や体の中の組織も筋肉によって活動しています。

じっとしているつもりの時間でも、人間の身体の中では心臓や腸が動き、筋肉が私たちの身体を動かしているのです。

2.熱を作る

人間を含む恒温動物は、ある一定の体温がないと生きることができません。

私たちの体温も36から37度に保たれていますよね。

気温は体温よりも低い場合が多い為、人間は体の中で熱を生み出し、体温を保たなければいけません。

熱を生み出すのにも筋肉は活躍しています。

熱量全体に対して60%程度は筋肉が生産しており、残りは肝臓や腎臓・脂肪が生産しているのです。

3.姿勢を保つ

地球には重力が存在します。

そのため、人間や動物は重力に逆らって姿勢を保つ必要があります。

ただ立っている状態でも、身体の中では筋肉が力を出しているのです。

寝ていても座っていても、その状態を維持し続けるためには筋肉が必要です。

この姿勢を維持している状態を「トーヌス」といいます。

4.身体保護

人間の内臓は筋肉や脂肪により保護されています。

もしも、外的衝撃を身体に与えられたとしても、筋肉や脂肪があるため、

直接内臓への負担がかからないようになっています。

このように内臓を保護するための役割も筋肉が担っているのです。

筋肉の仕組み

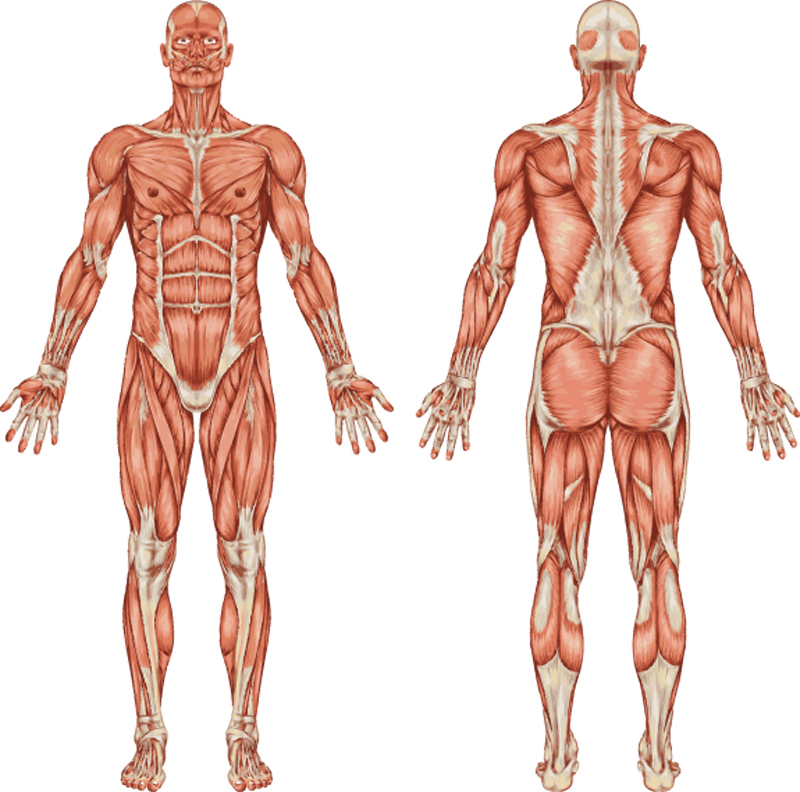

人間の筋肉は大きく分けて3つに分類されます。

- 心筋

- 内臓筋

- 骨格筋

心筋は心臓を、内臓筋は内臓を構成しています。

また、骨格筋は骨に付着して関節を動かしています。

この3つの筋肉の中で意識的に動かすことができるのは骨格筋のみで、私たちが一般的に使う「筋肉」という言葉は骨格筋のことを指す場合がほとんどです。

この意識的に動かすことができる筋肉のことを「随意筋」と言います。

骨格筋の構造

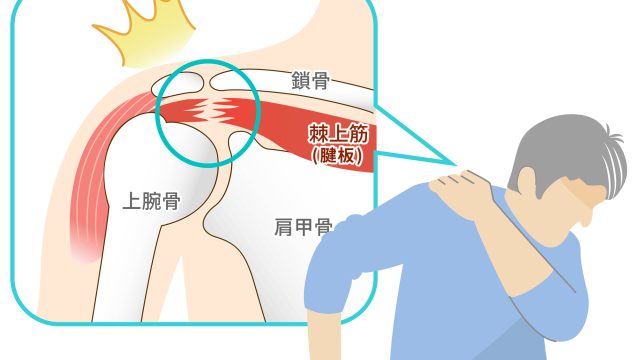

骨格筋は、筋線維という細胞から成り立っています。

筋線維が集まって骨格筋を構成し、それらを筋膜という膜が束ねて覆っています。

筋線維は更に小さな組織である筋原線維という線維で構成されており、この筋原線維は筋収縮のための機能を持っています。

骨格筋は体の部位によって形が異なり、大きさにも個人差があります。

そんな骨格筋はトレーニングや食事によって人為的に大きくすることができるのです。

この骨格筋を大きくする行為を筋肥大といい、筋肉の断面積を大きく、それに伴い筋力も強くすることができます。

筋肉についての基本構造は理解できましたか?次回ではさらに詳しく構造について解説していきます。

コメント